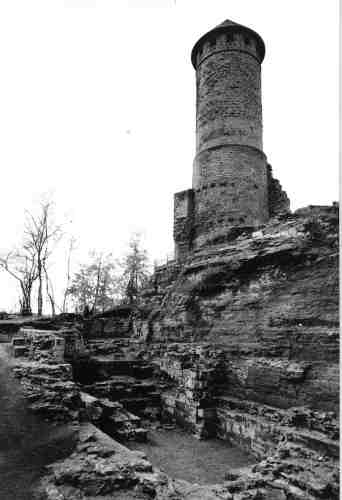

Abb. 1: Der Eckige Turm mit Gerüst nach Abschluß der Restaurierung. Das Halbrund des Donjon auf

der Oberburg ist bereits mit einer Lage von Buckelquadern überbaut worden.

Abb. 1: Der Eckige Turm mit Gerüst nach Abschluß der Restaurierung. Das Halbrund des Donjon auf

der Oberburg ist bereits mit einer Lage von Buckelquadern überbaut worden.

Text und Fotos: Christel Bernard, Dezember 1997.

Inhalt:

Abb. 1: Der Eckige Turm mit Gerüst nach Abschluß der Restaurierung. Das Halbrund des Donjon auf

der Oberburg ist bereits mit einer Lage von Buckelquadern überbaut worden.

Abb. 1: Der Eckige Turm mit Gerüst nach Abschluß der Restaurierung. Das Halbrund des Donjon auf

der Oberburg ist bereits mit einer Lage von Buckelquadern überbaut worden.

Weil der Mörtel mürbe war, sind die Mauerfugen ausgestemmt worden, und anschließend hat man

die Steinoberflächen so behutsam mit einem Sandstrahl gereinigt, daß die Patina möglichst

unbeschädigt erhalten geblieben ist. Das Gefüge einiger Quader war nicht mehr tragfähig.

Sie sind 0,40 m tief ausgestemmt und anschließend ersetzt worden. Dabei zeigte sich, daß die Kernsubstanz

des Mauerwerks noch in sehr gutem Zustand ist. Nachdem die Außenflächen verfugt und an einigen Stellen

Mörtel in dahinterliegende Hohlräume gepreßt worden ist, wurde das Mauerwerk der Außenschalen

an beiden Abbruchflächen um ca. 1 m verlängert und mit Füllwerk aus Bruchsteinen und Mörtel

hintermauert. Der Spritzbeton, der jahrzehntelang die Abbruchflächen behelfsmäßig vor Wind und Wetter

geschützt hatte, wurde vollständig entfernt und der Mauerkern dahinter durch das gleiche Füllwerk

ergänzt und verdeckt. Die Spitze der Ruine bestand leider nur noch aus lockerer sandiger Erde. Kein Wunder, daß

die sagenumwobene Birke dort oben so gut gedieh! Der Baum wurde mit einer mächtigen Wurzel entfernt und am

Fuße des Oberburgkegels in der Nähe der Burgklause wieder eingepflanzt. Das weiche Material auf der Spitze

der Turmruine wurde ersatzlos abgetragen, so daß der Turm heute um ca. 1,20 m kürzer ist als vor der

Restaurierung. Oberhalb des bereits 1994 ergänzten Innengewölbes wurde mit Bruchsteinen aufgemauert,

um das Gewölbe durch die zusätzliche Last zu festigen. Der Eckige Turm ist heute rundum sicher vor weiterem

Eindringen von Regenwasser, vor Auswaschung und Frostsprengung, so daß er die nächsten Jahrzehnte

unbeschadet überstehen kann, ohne daß sich durch die Restaurierung sein charakteristisches Bild

verändert hätte.

Anschließend konnte die Sicherung des Oberburgplateaus begonnen werden, indem dort die halbrunde Mauerschale

des Donjon aus dem 13. Jh. um eine Steinlage mit neuen Buckelquadern überbaut wurde. Das Gerüst soll im

nächsten Frühling an den Runden Turm umgesetzt werden, um dessen Mauern neu zu verfugen, die

Maueranschlüsse zu festigen und das Dach auszubessern.

Abb. 2: Das Grabungsteam 1997/98. Ganz oben Grabungstechniker Albert Nitsch.

Abb. 2: Das Grabungsteam 1997/98. Ganz oben Grabungstechniker Albert Nitsch. Abb. 3: Burg Kirkel, erste Beringebene 1997. Blick von Norden auf die Grabungsfläche mit der

Zugbrückenanlage. Unten rechts der Brückenkopf, dahinter der Torgraben, die Torlaibung und

die Brückenkeller. Die Flächen sind noch nicht vollständig ergraben.

Abb. 3: Burg Kirkel, erste Beringebene 1997. Blick von Norden auf die Grabungsfläche mit der

Zugbrückenanlage. Unten rechts der Brückenkopf, dahinter der Torgraben, die Torlaibung und

die Brückenkeller. Die Flächen sind noch nicht vollständig ergraben.

Das südliche Tor dieses Gebäudes ist bereits 1995 freigelegt worden. Durch dieses führt ein von

Süden kommender gepflasterter Weg in das Gebäude hinein. Sein weiterer Verlauf war steil absteigend in

Richtung Norden; er ist nicht mehr als Pflasterung erhalten, sondern beidseitig an den Mauern durch Fallmörtel auf

dem Wegeniveau erkennbar. Er lief auf zwei nebeneinander angeordnete Zugbrücken zu, eine ca. 2 m breite

Wagenbrücke im Westen und eine ca. 1 m breite Mannbrücke im Osten mit jeweils entsprechenden

Torbögen. Bevor er diese Brücken erreichte, überquerte der Weg die Brückenkeller, die durch

eine Lage von Holzbohlen auf einer breiten Mauervorlage überdeckt waren. Die Brückenkeller befinden sich

südlich hinter den Zugbrücken und sind gemauerte Kammern zur Aufnahme der Gegengewichte, die sich

absenken, falls die Brücken hochgezogen wurden. Dabei wird es sich um gezimmerte Kästen, gefüllt mit

Steinen, gehandelt haben, die durch Ketten über eine Führung mit den Brücken verbunden gewesen sind.

Die Brücken selbst waren mit einer horizontalen Achse beidseitig im untersten geschmiegten Quader der Torlaibungen

befestigt; in zwei erhaltenen Quadern sind die Ausbrüche dieser Verankerungen noch zu erkennen. Auf dem jetzigen

Niveau der Freilegung ist der Mauerabschluß der Brückenkeller zum davor liegenden Torgraben nicht erhalten,

jedoch die umliegenden Seiten dieses Grabens, so daß man erkennen kann, daß er sich über die gesamte

Torfront erstreckt und fast 4 m breit ist. Die Tiefe dieses Grabens ist noch unbekannt. Der Brückenkopf an der

nördlichen Seite des Grabens, auf dem die Zugbrücken in herabgelassenem Zustand ruhten, ist vermutlich mit

zwei hintereinander angeordneten Torbögen überwölbt gewesen, wie die erhaltene unterste Lage des

aufgehenden Mauerwerks vermuten läßt. Weiter nördlich ist der Verlauf des Weges noch nicht zu erkennen,

das Gelände ist dort stark abschüssig. Falls die alten Darstellungen zutreffen und sich hier der "Neue

Bau" befunden hat, müßte dieser gesamte Bereich überwölbt gewesen sein, und zwar mit einer

lichten Höhe von mehr als 4 m, damit die 4 m langen Zugbrücken hochgezogen werden konnten.

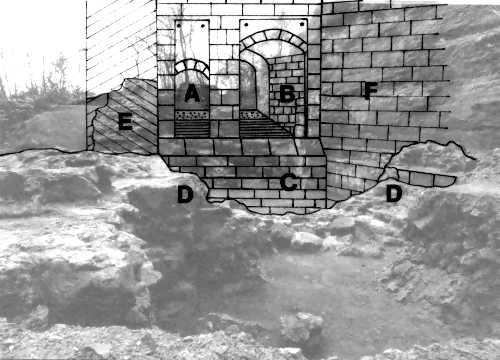

Abb. 4: Blick von Nordosten auf den Bereich des "Neuen Bau". Im Vordergrund die Trennmauer zwischen

dem schmalen (links) und breiten Brückenkeller (rechts). Am rechten Bildrand die Torlaibung. Die Brückenkeller

waren früher mit einem Bohlenbelag abgedeckt gewesen, über den der Weg nach Süden ansteigend

verlief. Die Bohlen lagen auf einer breiten Mauervorlage, die auf dieser Seite ausgebrochen ist. Ihre Höhe ist in der

Fortsetzung zu den beiden großen Quadern der vierten Reihe von unten am rechten Bildrand zu ergänzen. Der

Wegeverlauf ist anhand des Fallmörtels an der Mauer bis zum Pflaster im südlichen Tor zu

rekonstruieren (Pfeil).

Abb. 4: Blick von Nordosten auf den Bereich des "Neuen Bau". Im Vordergrund die Trennmauer zwischen

dem schmalen (links) und breiten Brückenkeller (rechts). Am rechten Bildrand die Torlaibung. Die Brückenkeller

waren früher mit einem Bohlenbelag abgedeckt gewesen, über den der Weg nach Süden ansteigend

verlief. Die Bohlen lagen auf einer breiten Mauervorlage, die auf dieser Seite ausgebrochen ist. Ihre Höhe ist in der

Fortsetzung zu den beiden großen Quadern der vierten Reihe von unten am rechten Bildrand zu ergänzen. Der

Wegeverlauf ist anhand des Fallmörtels an der Mauer bis zum Pflaster im südlichen Tor zu

rekonstruieren (Pfeil).

Abb. 5: Rekonstruktionsvorschlag durch Überzeichnung des Fotos:

Abb. 5: Rekonstruktionsvorschlag durch Überzeichnung des Fotos: Abb. 6: Rekonstruktionsvorschlag durch Überzeichnung des Fotos:

Abb. 6: Rekonstruktionsvorschlag durch Überzeichnung des Fotos: