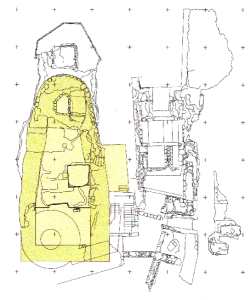

Vor dem 13. Jh.

Im Mauerwerk der ältesten, nachweisbar zusammenhängenden Anlage befinden sich Werksteine eines oder mehrerer früherer Gebäude, darunter auch Spolien mit

vermutlich romanischen Stilelementen. Die Ausdehnung und Form einer Bebauung auf dem Oberburgplateau vor dem 13.Jh., deren Datierung und eine eventuelle

Gleichzeitigkeit der angesprochenen Befunde sind nicht mehr zu ermitteln.

Im 13. Jh. bestand auf dem Felsmassiv ein Gebäude mit halbrundem nördlichem Turmabschluß, das nicht bis zur äußersten nördlichen Spitze gereicht, wahrscheinlich jedoch die Fläche bis an ihr Südende vollständig überdeckt hat. Im Inneren der 3,50 m dicken Turmmauer mit ihrer Außenschale aus großen Buckelquadern befand sich ein fünfeckiges Turmverlies, in das man nur durch eine Öffnung in der Decke hinunter gelangte. Ein solches Verlies war nicht nur als Kerker, sondern auch als Vorratsraum nutzbar. Hinter diesem Turm schloß sich ein Erdgeschoßraum an, der sich nach Süden leicht trapezförmig erweiterte. Auf zwei Pfeilerbasen in der Längsachse dieses Raumes; befanden sich Stützen, die den Unterzug der Deckenkonstruktion trugen. Ein großer quadratischer Schacht im Rauminneren war entweder ein Keller oder eine Filterzisterne. Die Außenmauern des Raumes waren etwa 2 m dick. Im südlichen Teil hat sich ein um ca. 0,40 m abgetiefter Raum befunden, der als Küche zu identifizieren war.

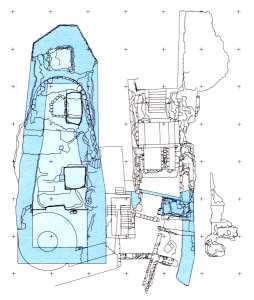

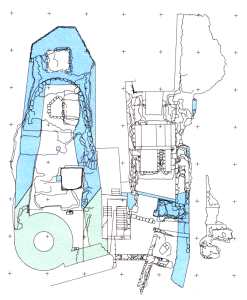

a) Die nächste Bauphase ist wahrscheinlich in das frühe 15. Jahrhundert zu datieren, nachdem die Grafen von Zweibrücken-Bitsch (1391) die Burg als Lehen übernommen haben. Der ältere Turm wurde bis auf die untersten Steinlagen abgetragen, das Gebäude über seine Mauern hinweg verlängert und am nördlichen Ende des Felsens ein neuer eckiger Turm mit annähernd quadratischem Verlies, einer Mauerstärke von teilweise ca. 3 m und einer Außenschale aus Buckelquadern errichtet. Durch diesen Anbau wurde die Raumfläche des Palas nach Norden vergrößert. Der Innenraum blieb, abgesehen von dieser Verlängerung, zunächst vermutlich unverändert. Auch die alte Küche blieb vorerst in Betrieb.

Der Zugang zur Oberburg bestand in einem Treppenhaus am östlichen Hang.

Auch auf der ersten Beringebene bestand spätestens seit dieser Bauphase eine Bebauung, zu der eine Ringmauer aus Buckelquadern gehört. Das Tor lag im Osten der Oberburg und war wahrscheinlich mit einer Zugbrücke versehen. Häuser der Burgmannen und verschiedenen Lehnsleute waren sicherlich auf dieser ersten Beringebene angesiedelt, wie erste Befunde im Süden der erst teilweise untersuchten Bereiche zeigen.

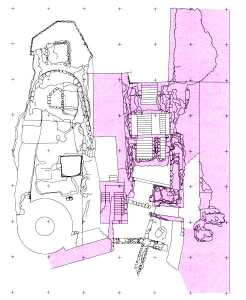

Östlich des Felsmassivs der Oberburg ist anhand eines französischen Grundrißplans von 1679 ein großes Gebäude zu lokalisieren, welches David Ecker als den "Neuen Bau" von Herzog Johann I von Zweibrücken bezeichnet hat. Der sogenannte "Neue Bau" diente laut Eckers Quellen herzöglichen Wohn- und Repräsentationszwecken und war gegen Ende des 16. Jh. errichtet worden. Unter mehr als 14 m hohen Schuttmassen tritt im "Neuen Bau" eine ausgeklügelte Zugbrückenanlage zutage, die den Zugang zur ersten Beringebene und der Oberburg kontrollierte. Der durch das südliche Tor in dieses Gebäude hineinführende, gepflasterte Weg lief auf zwei nebeneinander angeordnete Zugbrücken zu, eine ca. 2 m breite Wagenbrücke im Westen und eine ca. 1 m breite Mannbrücke im Osten mit jeweils entsprechenden Torbögen. Bevor er die Brücken erreichte, überquerte dieser Weg die Brückenkeller, die durch eine Lage von Holzbohlen auf einer breiten Mauervorlage überdeckt waren. Verließ man den "Neuen Bau" durch das südliche Tor, so erreichte man unmittelbar danach vom gepflasterten Weg aus das Treppenhaus zur Oberburg (im Bild links unten), das über drei schmale, teilweise in den Fels eingeschlagene und teilweise aus Holz gezimmerte Treppenläufe nach oben führte. Der Brückenkopf an der nördlichen Seite des Grabens, auf dem die Zugbrücken in herabgelassenem Zustand ruhten, ist vermutlich mit zwei hintereinander angeordneten Torbögen überwölbt gewesen. Diese Tor führte aus dem Gebäude hinaus. Ein massives Bollwerk erhob sich schützend vor dem Torweg mit den Zugbrücken. Quasi eine Schildmauer, wenn vermutlich auch nicht so hoch wie für eine solche üblich, beträgt ihre Mauerstärke mindestens 8 m, überdeckt mehrere ältere Mauerzüge und erstreckt sich entlang der gesamten Ostgrenze der Burg. Auf ihr befand sich ein Wehrgang sowie die östliche Außenmauer des "Neuen Baues" von Johann I. In keinem der geschilderten Bereiche auf der ersten Beringebene sind bislang die alten Oberflächen oder der natürliche Untergrund erreicht, so daß man erst in den nächsten Grabungskampagnen endgültige Aufschlüsse erwarten darf.

Pläne: Julia Walter.