Text: Dieter Buhmann

Wissenschaftliche Bearbeitung: Dr. med. Dieter Buhmann

Institut für Rechtsmedizin, Homburg Saar, 1996

Leiter: Prof. Dr. med. Jochen Wilske

Rudolf Kaiser, Arzt und Zahnarzt, Blieskastel

Fotografien: Holger Summa, Institut für Anatomie, Homburg Saar

Webseite: Jan Selmer

Zu Beginn der zahnmedizinischen Untersuchungen

werden alle Kieferabschnitte fotografisch dokumentiert. Anschließend

wird eine Röntgenübersichtsaufnahme von Ober- und Unterkiefer

angefertigt. Die Untersuchung der Zähne und des Zahnhalteapparates

ergibt folgende Befunde:

1.1.1. Oberkiefer [↑]

Die Regio 18 (Weisheitszahn) zeigt eine vollständige

Verknöcherung des ehemaligen Knochenfaches. Im Knochenfach

des 2. Mahlzahnes (Zahn 17) befinden sich auf der rechten Seite

die Reste beider Wurzeln. Der 1. Mahlzahn (Zahn 16) ist wegen

fehlendem Gegenbiß über die ehemalige Kauebene hinaus

gewachsen. Seine Kaufläche ist kariesfrei. Man erkennt deutlich

den bis zum ehemaligen Zahnfleischsaum gelegen Zahnstein, auch

der 2. Vormahlzahn (Zahn 15) ist in gleichem Umfang davon betroffen

(Abb. 1).

Der davor liegende 1. Vormahlzahn (Zahn 14)

ist nur noch als Wurzelrest vorhanden. Die Zähne in der Oberkieferfront

haben dunkle Beläge aus mumifiziertem Weichteilgewebe. Kariöse

Defekte sind auf der labialen Seite nicht nachweisbar (Abb. 2).

Auf der linken Seite ist im Oberkiefer zu Lebzeiten

der Weisheitszahn (Zahn 28) vor langer Zeit verloren gegangen.

Vom zweiten Mahlzahn (Zahn 27) befinden sich nur noch die Wurzelreste

in ihrem Zahnfach. Der 1. Mahlzahn (Zahn 26) weist eine metallisch

glänzende Füllung auf der Außenfläche auf.

Er ist zudem über die Kauebene hinaus gewachsen, da der Antagonist

vor langer Zeit verloren ging ( Abb. 3).

Ferner ist auf der Aufnahme die Fenestration im Bereich der vorderen Zahnwurzelspitze des Zahnes 26 gut erkennbar. Der Zahnsteinbefall an diesem Zahn ist gering, Karies ist nicht nachweisbar.

Die Aufsichtaufnahme der Oberkieferzähne läßt eine deutliche Abkauung im Bereich der Zahnfront erkennen. Hiervon sind insbesondere die seitlichen Schultern der Eckzähne betroffen. Die Abkauung der ersten Oberkieferzähne ist als deutliche zentrale Rillenbildung erkennbar, wobei das Dentin durch die erhebliche Abkauung freigelegt worden ist (Abb. 4). Der 1. rechte Mahlzahn (Zahn 16) hat auf der Kauebene eine zentral liegende metallisch glänzende kleine Füllung. Die Kauflächen der noch vorhandenen Zähne des Oberkiefers sind kariesfrei. In den Grübchen und Rillen der Backenzähne sind geringe Zahnsteinreste vorhanden.

Die Austrittsöffnung (Foramen incisivum)

der Gaumen-Nasennerven (Nn. nasopalatini) ist relativ groß

ausgebildet. Diesem Befund kommt kein Krankheitswert zu.

1.1.2. Unterkiefer [↑]

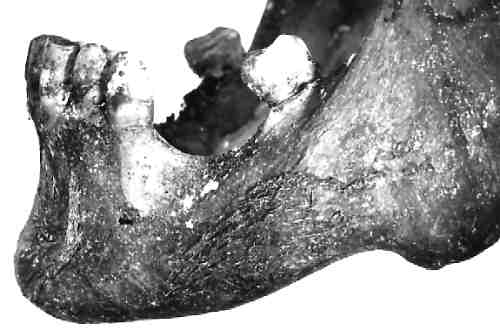

Der Unterkiefer weist auf seiner rechten Seite

den Verlust des 1. und

2. Mahlzahnes auf Zahn 46 und 47), der lange vor dem Tode eingetreten

ist. Der dahinter liegende Weisheitszahn (Zahn 48) ist durch den

Verlust der Zähne in die entstanden Lücke vorgewandert

und mit der Krone nach vorne gekippt. Der Weisheitszahn hat einen

deutlichen Zahnsteinbefall (Abb. 5).

Die Aufnahme der Unterkieferfront zeigt den

Verlust des 1. rechten Schneidezahnes (Zahn 41) vor langer Zeit

(Abb. 6). Durch diesen Zahnverlust sind die benachbarten Zähne

in die entstandene Lücke gewandert. Hierbei haben die Kronenspitzen

miteinander Kontakt erhalten, wohingegen die wurzelnahen Zahnanteile

noch einen deutlichen Abstand zueinander haben. Die Front der

Schneidezähne zeigt einen mittleren Zahnsteinbefall bis auf

die Höhe des ehemaligen Zahnfleischsaumes. Zudem ist ein

vertikaler Knochenabbau erkennbar im Sinne einer mittelschweren

Paradontose. Nebenbefundlich ist auf der linken Kinnseite noch

etwas mumifiziertes Weichteilgewebe mit vereinzelten Barthaaren

erkennbar.

Die Abbildung 7 zeigt die linke Unterkieferseite mit dem Fehlen des 1. und 2. Mahlzahnes (Zahn 36 und 37). Der Kieferkamm ist erheblich zurückgebildet, wie man es typischerweise bei fehlendem Gegenbiß bzw. prophetischem Ersatz dieser Zähne findet. Der Weisheitszahn ist etwas aufgewandert und mit der Krone nach vorne gekippt. An diesem Zahn fehlt Zahnstein fast vollständig. Der Knochenschwund ist geringer als auf der Gegenseite.

Die Aufsichtsaufnahme des Unterkiefers läßt

die erhebliche Abkauung der Frontzähne erkennen (Abb. 8).

Hiervon sind besonders die seitlichen Schultern der Eckzähne

betroffen. Die Abkauung der verbliebenen Vormahl- und Mahlzähne

ist hingegen nur ganz minimal. Dieses erklärt sich durch

das Fehlen der Antagonisten im Oberkiefer. Die Kauarbeit mußte

deshalb fast ausschließlich von den Frontzähnen übernommen

werden.

Die Zahnfächer der verloren gegangenen

Backenzähne auf der linken Seite sind vollständig geschlossen

wie bei Zahnverlust vor langer Zeit. Auf der rechten Seite findet

sich hingegen ein leeres Knochenfach der hinteren Wurzel des 2.

Mahlzahnes. Das Knochenfach der vorderen Wurzel ist hingegen ganz

geschlossen. Dieses bedeutet, daß bei der Extraktion dieses

Zahnes nur die Wurzel mit der Krone entfernt wurde und die hintere

Wurzel als Rest im Kiefer verblieb. Sie ist erst später ausgefallen

oder gezogen worden. Das Knochenfach dieser Wurzel zeigt einen

geringen knöchernen Verschluß, somit ist dieser Wurzelrest

geringe Zeit vor dem Ableben des Fürsten Wilhelm Heinrich

verloren gegangen.

1.2. Radiologischer Befund [↑]

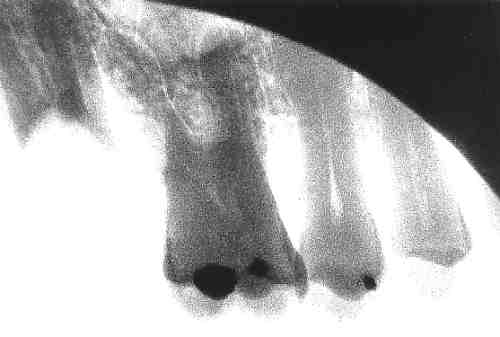

In der Röntgenübersichtsaufnahme

(Orthopantomogramm, OPG, Abb. 9) findet sich im Bereich der Wurzelreste

des zweiten Mahlzahnes auf der rechten Seite eine Zyste an der

vorderen Wurzelspitze. Der Rand der hinteren Wurzelspitze zeigt

eine unscharfe Aufhellung als Zeichen einer chronischen Entzündung.

Der übrige Zahnhalteapparat des Oberkiefers ist entzündungsfrei.

Der Wurzelrest des 2. linken Mahlzahnes ist im oberen Anteil noch

im Verbund. Der erste rechte Mahlzahn ist deutlich über die

Kauebene hinausgewachsen. Die Frontzähne sind ohne Besonderheiten.

Der Unterkiefer weist auf der linken Seite

die deutliche Rückbildung des Kieferkammes auf durch den

Zahnverlust vor langer Zeit. Rechts ist vor dem Weisheitszahn

das leere Knochenfach der hinteren Wurzel des 2. Mahlzahnes erkennbar

(Zahn 47). Dieses ist kolbenförmig aufgeweitet wie bei länger

währender Entzündung.

Auffallend sind die zwei Verschattungen des

1. linken Mahlzahnes (Zahn 16), die kleine Verschattung des 2.

linken Vormahlzahnes (Zahn 15) und die Verschattung des 1. rechten

Mahlzahnes (Zahn 26). Hierbei handelt es sich um metallische Füllungen

der betreffenden Zähne (Abb. 10).

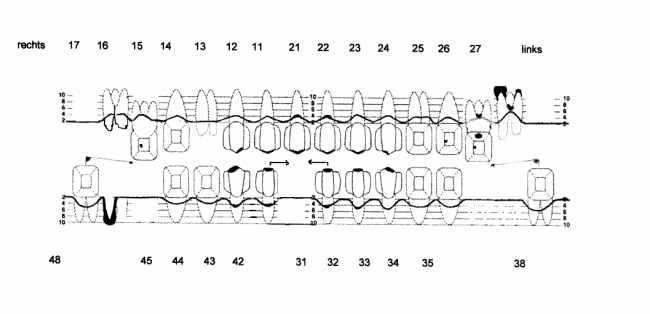

Vorstehend ist das Zahnschema dargestellt.

Die schwarzen Flächen an den Spitzen der Frontzähne

stellen den Grad der Abkauung dar. Die eingezeichneten Punkte

entsprechen den metallischen Füllungen. Die Pfeile über

den Unterkiefer-Frontzähnen zeigen die Wanderung nach dem

Verlust des ersten rechten Schneidezahnes (Zahn 41) und die durchgezogene

Linie auf Höhe der Wurzeln der Zähne dem vertikalen

Knochenabbau zu Lebzeiten. Die Schwärzung an dem Zahn 47

stellt die kolbige Ausweitung im Bereich der Wurzelspitze im leeren

Knochenfach dar. Die Schwärzung an der vorderen Wurzelspitze

des Zahnes 27 zeigt die Zyste in diesem Bereich. Der Ober- und

Unterkiefer selbst ist frei von Tumorgewebe.

1.3. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung des Zahnes 26

1.3.1. Beschaffenheit der Füllung im Zahn 26 [↑]

Der 2. linke Mahlzahn hat auf der Wangenseite

annähernd in der Mitte des Schmelzes der Krone eine kreisrunde

metallisch glänzende Füllung. Der nach vorne weisende

Rand am Übergangsbereich zwischen der Füllung und dem

Zahnschmelz weist kleine halbrunde Defekte auf, die von einer

Zahnbehandlung mittels eines Schabers oder Bohrers herstammen

können (Abb. 11). Die Oberfläche der Füllung ist

bei starker Vergrößerung nicht absolut glatt. Eine

Ursache hierfür ist momentan nicht sicher anzugeben.

Zur Beurteilung der Beschaffenheit der Metallfüllung

wurde der Zahn am Institut für Anatomie, Prof. Dr. med. E.

Mestres, im Rasterelektronenmikroskop untersucht. Hierfür

wurde der Zahn mit Kohlenstoff beschichtet, um eine elektrische

Leitfähigkeit herzustellen. Anschließend wurde er in

die Hochvakuumkammer des Elektronenmikroskopes verbracht. Mit

dieser Untersuchungstechnik ist es möglich, die Verarbeitungsgenauigkeit

der Zahnfüllung zu beurteilen (BERTIN, E.P. 1972, LEYDEN,

D.E. 1983, LEYDEN, D.E. 1984, TERTIAN, R. CLAISSE, F. 1982). Die

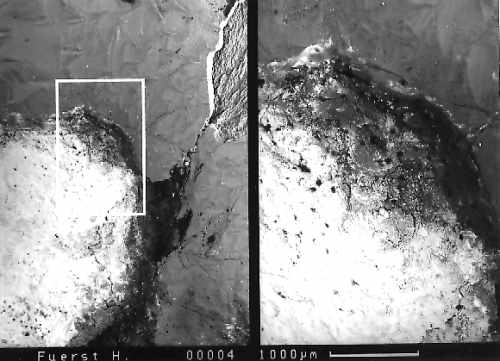

Abbildung 12 zeigt die Füllung im Zahnschmelz. Im oberen

Bildanteil ist ein Spalt zwischen der Füllung und dem Zahnschmelz

trotz der hohen Auflösung nicht zu erkennen. Auf der linken

Bildseite sind Teile der Füllung schlierenartig auf den Zahnschmelz

aufgetragen, was von der Verarbeitungstechnik herrühren kann.

Der Zahnschmelz selbst zeigt feine Risse. Diese stammen am ehesten

vom Vakuum der Untersuchungskammer her, da das Vakuum durch Entzug

flüchtiger Bestandteile zu einer fast vollständigen

Austrocknung des Zahnes führt. Die Zahnschmelzdefekte sind

mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht zu Lebzeiten vorhanden

gewesen.

Die Abbildung 13 zeigt auf der linken Seite

einen Teilbereich des Randes zwischen der Füllung und dem

Zahnschmelz. Der eingeblendete Maßstab bezieht sich auf

die rechte Bildhälfte. Der gewählte Ausschnitt für

die Vergrößerung ist in der linken Bildhälfte

eingeblendet. Rechts ist die Ausschnittsvergrößerung

abgebildet. Auch hier ist im Randbereich zwischen Füllung

und Zahn nur angedeutet ein Spalt erkennbar. An anderen Randzonen

zeigt sich der Spalt zwischen Füllung und Zahnschmelz etwas

deutlicher (Abb. 14).

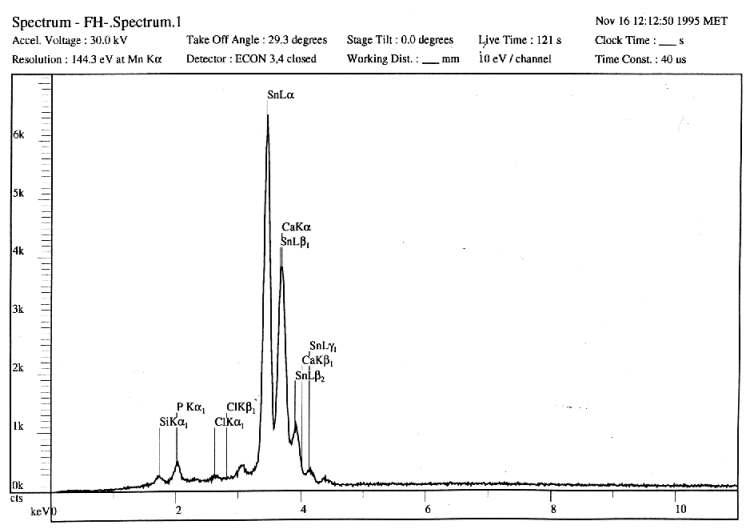

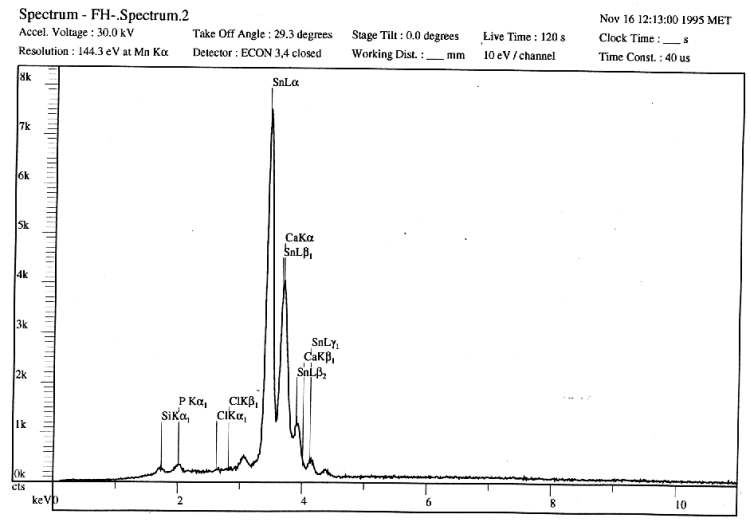

1.3.2. Elementbestimmung der bukkalen Füllung des Zahnes 26

[↑]

Im gleichen Arbeitsgang können im Rasterelektronenmikroskop

mittels energiedispensiver Röntgenfluoreszenz-Analyse (EDXRF)

die Elemente der Metallfüllung zerstörungsfrei bestimmt

werden. Hierbei können nur jeweils kleine Oberflächen

untersucht werden. Die folgenden Spektren zeigen die Elementzusammensetzung

der Füllung des Zahnes 26. Aus der Auswertung der Spektren

kann der Schluß gezogen werden, daß metallisches Zinn

als Material für die Füllung verarbeitet wurde. Ein

derartiger Befund ist für die Saarregion bisher nicht beschrieben

worden.

| Spektrum 1 Elements |

Conc. Weight % |

Conc. Atomic % |

Net Intensity |

K-Ratio |

|---|---|---|---|---|

| P Ka | 002,68 | 008,66 | 00025.1 | 0,0087 |

| Ca Ka | 003,83 | 009,56 | 00098.1 | 0,0334 |

| Si Ka | 001,10 | 003,91 | 00008.1 | 0,0027 |

| Sn La | 092,39 | 077,87 | 00531.7 | 0,9552 |

| Spektrum 2 Elements |

Conc. Weight % |

Conc. Atomic % |

Net Intensity |

K-Ratio |

|---|---|---|---|---|

| P Ka | 001,23 | 004,26 | 00012.8 | 0,0039 |

| Ca Ka | 002,09 | 005,60 | 00060.9 | 0,0179 |

| Si Ka | 000,85 | 003,28 | 00007.1 | 0,0020 |

| Sn La | 095,83 | 086,87 | 00628.7 | 0,9762 |

Erste Berichte über das Plombieren von Zahnkavitäten sind uns aus der römischen Zeit überliefert. Der Dichter Martialis (40 - 101) berichtet in einem Gedicht "Eximit aut rificit dentem Cascellius aegrum" "Cascellius zieht den kranken Zahn oder bessert ihn aus". Nach H. L. STRÖMGREN (1935) kann unter reficere auch ersetzen verstanden werden, was auf einen prothetischen Zahnersatz hinweisen würde. Als frühe provisorische Füllungsmaterialien sind bekannt: Wachs, Mastix (das Harz der Pistacia lentiscus zusammen mit Alaun nach dem arabischen Arzt Razih, 10. Jh.), Tacamahac (Harz aus Calophyllum, Asien), Ambra (das Sekret des Pottwales) und Wattekügelchen, welche zuvor in Medikamente getaucht wurden.

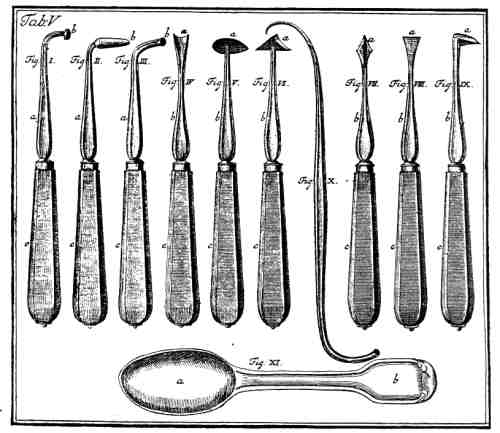

Die ersten Metallfüllungen wurden seit

dem 16. Jahrhundert eingebracht. So berichtet Stocker bereits

im Jahre 1528 von der Verwendung des Amalgam als Füllungsmaterial

(P. RIETHE 1966, M. STRAUB 1978). In der Folgezeit wurden Zinn,

Blei, Gold, Kupfer, Vitriol (Kupfersulfat) und Cadmium verwendet

(L. KRÄMER 1968), welche meist als Folien in die Kavitäten

eingebracht wurden und diese dann in vielen Lagen übereinander

fest stopfte, bis die Kavität geschlossen waren. Eine Vorbehandlung

wurde ebenfalls durchgeführt, in dem man die Kavität

ausfeilte und ausbrannte. Um dem Patienten hierbei keine Brandverletzungen

zuzufügen, wurde die Wange mit einem Löffel zur Seite

gehalten. Eine Schmerztherapie vor oder nach einer solchen Behandlung

erfolgte nicht. Die Instrumente, welche man hierbei benützte,

zeigt die Abb. 15 aus dem Lehrbuch von Pfaff, königlicher

Hofarzt, in Berlin im 18. Jahrhundert.

Den ersten Nachweis einer derartigen Füllung gelang P. RIETHE und A. CZARNETZKI im Jahre 1983 bei ihrer Untersuchung der Bestattung der Prinzessin Anna Ursula von Braunschweig und Lüneburg. Sie verstarb im Jahre 1601 im Alter von 28 Jahren in Kirchheim (Württemberg) und wurde in Crailsheim beigesetzt. Die Untersuchung ergab im ersten oberen rechten Mahlzahn eine größere Füllung aus Amalgam und eine kleinere Goldfolienfüllung.

Einen ersten Nachweis von Zinnfüllungen

konnte K. W. ALT 1993 bei der Untersuchung der historischen Grabfunde

aus Saint-Hippolyte, Le Grand-Saconnex in Genf nachweisen. Bei

der Bestattung aus Grab 37 handelt es sich wahrscheinlich um den

Rechtsanwalt Trosset d'Hericourt aus Paris, der in Genf im Jahre

1761 im Alter von 58 Jahren in Genf verstarb und in Saint-Hippolyte

beigesetzt worden war. Der Zahn 37 wies eine reine Zinnfüllung

auf. Dieser Befund entspricht den Untersuchungsergebnissen am

Zahn 26 von Wilhelm Heinrich.

Einen ersten Nachweis von Zinnfüllungen

konnte K. W. ALT 1993 bei der Untersuchung der historischen Grabfunde

aus Saint-Hippolyte, Le Grand-Saconnex in Genf nachweisen. Bei

der Bestattung aus Grab 37 handelt es sich wahrscheinlich um den

Rechtsanwalt Trosset d'Hericourt aus Paris, der in Genf im Jahre

1761 im Alter von 58 Jahren in Genf verstarb und in Saint-Hippolyte

beigesetzt worden war. Der Zahn 37 wies eine reine Zinnfüllung

auf. Dieser Befund entspricht den Untersuchungsergebnissen am

Zahn 26 von Wilhelm Heinrich.

Es stellt sich somit die Frage, wie es um die

Entwicklung der Zahnmedizin in der ersten Hälfte des 18.

Jahrhunderts, der Lebenszeit von Wilhelm Heinrich und Trosset

d'Hericourt bestellt war. In diese Zeit fällt die Schaffensperiode

des bekanntesten französischen Zahnarztes Fauchard aus Paris

und seiner 30 Schüler, darunter zwei Frauen, welche

im frühen 18. Jahrhundert beginnt. Fauchard gilt als Begründer

der modernen Zahnheilkunde (GREVE, C. 1931). Sein im Jahre 1728

erschienenes Werk wurde bereits 1733 ins Deutsche übersetzt

(FAUCHARD, P. 1733). In Deutschland veröffentlichte Pfaff

im Jahre 1756 seine Abhandlungen von den Zähnen des menschlichen

Körpers und deren Krankheiten (PFAFF, P: 1756). Beide Schulen

betonten die Wichtigkeit der Zahnpflege ebenso wie die Nützlichkeit

von Zahnfüllungen mittels Metallplomben. Beide wußten

gleichermaßen um die unterschiedlichen Eigenschaften der

verschiedenen Metalle, welche für die Plombierungen verwendet

werden konnten, wobei Fauchard dem weicheren Zinn den Vorzug gab,

da ihm hiermit der bessere Verschluß der Kavität möglich

schien. Selbst vor Abrechnungsbetrug hat Fauchard bereits gewarnt,

da einige Scharlatane Zinnfolien mit Safran goldgelb einfärbten

und den Patienten den Preis für Zahngold abverlangten, bevor

sie das Weite suchten.

Man mag geneigt sein zu glauben, bei den erwähnten

Befunden aus Genf und bei Wilhelm Heinrich zwei Patienten

der Pariser zahnmedizinischen Schule vor sich zu haben, da Wilhelm

Heinrich zu Lebzeiten häufig und für längere

Zeit am französischen Hof weilte und der in Genf beigesetzte

Anwalt Trosset d'Hericourt aus Paris stammte. Daß es sich

um Arbeiten von Fauchard selbst handelt, ist eher unwahrscheinlich.

Er wurde im Jahre 1678 geboren und verstarb 1761 mit 82 Jahren.

Würde man unterstellen, daß er die Arbeiten angefertigt

hat, dann hätte er die Plomben im hohen Alter einbringen

müssen. Zudem wären dann die Plomben bei Wilhelm

Heinrich noch weitere 7 Jahre im Zahn verblieben, ohne daß

sich Karies im Randbereich ausgebildet hat. Es erscheint somit

wesentlich wahrscheinlicher, daß eine seiner zwei Schülerinnen

oder einer seiner 28 Schüler die Zahnbehandlung durchgeführt

haben. Die Kontakte Wilhelm Heinrichs nach Berlin waren

nur gering, so daß es wenig wahrscheinlich ist, daß

die Behandlung dort durchgeführt wurde. Die Tätigkeit

eines ausgebildeten Zahnarztes in Saarbrücken für diese

Zeit bisher nicht belegt.

Zu Lebzeiten aufgenommenes elementares Blei

lagert sich im Knochen und im Zahn des Betreffenden ab und bleibt

auch über den Tod in nahezu unveränderter Konzentration

in diesen Substanzen erhalten. Mittels gleicher EDXRF-Technik,

wie sie bei der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung angewendet

wurde, jedoch in einer anderen Vakuumkammer, ist es möglich,

größere Oberflächen auf ihre Elementzusammensetzung

zu untersuchen. Diese Technik hat sich für den Bleinachweis

im Zahn als besonders geeignet erwiesen (TRACOR XRAY INC. 1985,

TRACOR XRAY INC. 1986, WITTIG, W.J. 1960). Die Untersuchungen

führte Herr Prof. Dr. rer. nat. R. Wennig vom Laboratoire

Nationale de Santé in Luxembourg durch. Die Untersuchung

verlief negativ, eine erhöhte Bleibelastung zu Lebzeiten

lag also bei Wilhelm Heinrich nicht vor.

3.2. Interpretation des Ergebnisses der Bleiuntersuchung [↑]

Hohe Bleibelastungen und -vergiftungen kam in damaliger Zeit bei der Bleiverarbeitung, durch das Herauslösen von Blei durch Säuren aus bleihaltigem Zinn und bleihaltigen Glasuren des verwendeten Porzellans oder bei der Verwendung von Bleirohren für das Frischwasser vor (GRANDJEAN, P., JOERGENSEN, P.J. 1990, LYNGBYE, T. 1990, MANUWALD, O. 1989, SHAPIRO, I.M., NEEDLEMAN, H. L., TUNCAY, O.C. 1972, SPECHT, W., FISCHER, K., KATTE, W., BERG, S., HRABOWSKI, H. 1959).

Der negative Befund einer möglichen Bleibelastung

Wilhelm Heinrichs erscheint auf den ersten Blick nicht

erstaunlich. Anders sieht es jedoch aus, wenn man diesen Befund

vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse von K. B. M. Louis

(1993) betrachtet. Er untersuchte die Skelettfunde aus der Stiftskirche

St. Arnual in Saarbrücken, in der u.a. auch die Grafen von

Nassau-Saarbrücken, die Vorfahren von Fürst Wilhelm

Heinrich, beigesetzt worden sind. Er konnte durch seine Untersuchungen

zur Bleibelastung feststellen, daß 24 Personen, welche alle

der Neuzeit zuzuordnen waren, teilweise extrem hohe Bleiwerte

aufwiesen entsprechend einer chronischen Bleivergiftung. Bei Abwägung

aller Möglichkeiten führte er diese Bleivergiftungen

auf den Einbau von Bleirohren im Schloß der Grafen zurück.

Einer derartigen Exposition hätte dann jedoch auch Wilhelm

Heinrich ausgesetzt gewesen sein müssen. Der Nachweis

einer fehlenden Bleibelastung Wilhelm Heinrichs muß

somit zu einer neuen Betrachtungsweise der Ergebnisse von M. Louis

über die Ursache der hohen Bleiexposition seiner Skelettfunde

führen.