Text: Dieter Buhmann

Wissenschaftliche Bearbeitung: Dr. med. Dieter Buhmann, cand. med. Angelika Kuntz

Institut für Rechtsmedizin, Homburg Saar, 1996

Leiter: Prof. Dr. med. Jochen Wilske

Fotografien: Holger Summa, Institut für Anatomie, Homburg Saar

Webseite: Jan Selmer

Das knöcherne Schädeldach ist mittels

Sägeschnitt eröffnet, die Sägeschnittfläche

erscheint dunkelbraun, Stufenbildungen an der Sägeschnittfläche

sind nicht erkennbar. Die Stirn sowie die Jochbeine und der Unterkiefer

weisen mumifizierte Weichteilreste auf. Von den Augenbrauen sind

die Haare teilweise erhalten, außerdem finden sich noch

vereinzelte kurze Barthaare am Kinn. Der Unterkiefer ist vom Schädel

gelöst und liegt etwas weiter unterhalb der Schädelbasis

der Halswirbelsäule auf. Alle zu Lebzeiten noch vorhanden

gewesenen Zähne sind in ihren Zahnfächern.

Sie sind auf den äußeren (labialen

und bukkalen) Seiten mit bräunlichen vertrockneten Weichteilresten

teilweise bedeckt. Die freiliegenden Knochenteile haben eine schwärzliche

Farbe.

Der Halswirbelsäule liegen das Zungenbein,

der verknöcherte Kehlkopf und der verknöcherte Ringknorpel

auf. Sie zeigen keine Zeichen einer Gewalteinwirkung zu Lebzeiten

oder nach dem Tode. Sie sind von dunkelbrauner Farbe. Die Halswirbelsäule

liegt gestreckt und die vorderen Wirbelkörperkanten haben

zum Teil degenerative Veränderungen. Der 4. Halswirbelkörper

hat auf der linken Seite eine lippenartige Ausziehung nach unten

(Abb. 3). Im Gegensatz zum Schädel ist die Halswirbelsäule

von hellbrauner Farbe.

Der linke Unterarm ist etwas abgewinkelt, das

Ellbogengelenk liegt unter einem Teil eines der linken seitlichen

Sargbretter. Die Speiche (Radius) und die Elle (Ulna) des linken

Armes liegen nicht mehr im anatomischen Verbund. Die Knochen der

linken Hand liegen über der linken Beckenschaufel und befinden

sich nicht mehr in ihrer anatomischen Position zueinander. Der

rechte Oberarmknochen (Humerus) liegt dem Brustkorb eng an. Die

rechte Speiche und die rechte Elle fehlen. Knochen des rechten

Handgelenkes, der Mittelhand und der Finger liegen im Bereich

des Beckens. Sämtliche Armknochen haben eine schwarzbraune

Farbe. Verfärbungen an den Fingerknochen und an der Elle

und Speiche des linken Armes, die auf das Tragen eines Kupfer-

oder Bronzeschmuckes hindeuten würden, lassen sich nicht

nachweisen.

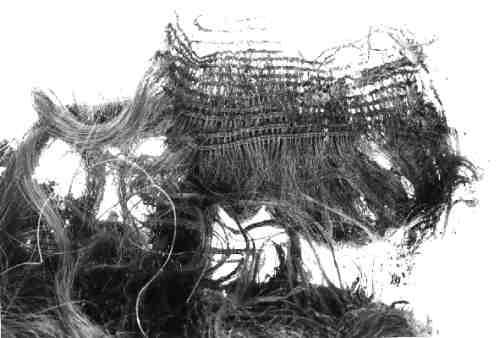

Die Brust- und Lendenwirbelkörper liegen

achsengerecht zueinander unter einer dickeren Schicht schwärzlich-krümeligen

Materials, welches von einer weiteren sehr dünnen schwarzen

Schicht überdeckt ist. Hierbei kann es sich um ein Stoffgewebe

handeln, welches durchsetzt ist mit Anteilen von menschlicher

mumifizierter Haut. Reste von inneren Organen der Brustkorbhöhlen

und der Bauchhöhle haben sich nicht erhalten. Nahtmaterial

im Bereich der ehemaligen Bauchhaut im Sinne einer postmortalen

Körpereröffnung und anschließendem Verschluß

der Haut mittels einer Naht ist nicht nachweisbar.

Das Brustbein und die Rippen liegen regelrecht

zueinander. Sie weisen keine Beschädigungen auf. Die Brust-

und Lendenwirbelkörper haben eine hellbraune Farbe, die Rippen

sind schwarzbraun und das Brustbein ist mittelbraun.

Die Darmbeine und das Kreuzbein sind mit einer

dicken, schwärzlichen, krümeligen Substanz bedeckt,

die sehr leicht ist. Dieses Material hält relativ fest zusammen

und erst bei etwas stärkerem Druck zerfällt es in kleinste

Partikel. Man gewinnt den Eindruck, daß es sich um Holzmehl

handeln kann.

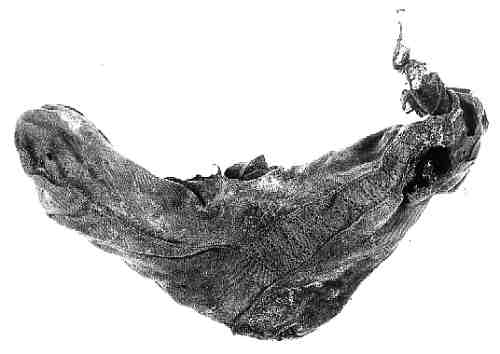

Beide Oberschenkelknochen (Femora) liegen ausgestreckt

und die Hüftköpfe befinden sich in den Hüftpfannen.

Die Kniescheiben liegen regelrecht auf den unteren Anteilen der

Oberschenkelknochen. Das linke Schien- und Wadenbein sind im unteren

Anteil in einem beigefarbenem Strumpf, der leicht heruntergezogen

scheint. Er hat auf Höhe des Innenknöchels einen größeren

Defekt, und das Sprungbein (Talus) liegt außerhalb des Strumpfes

neben diesem Defekt. Die Knochen des linken Fußes scheinen

nicht mehr im anatomischen Verbund zu liegen. Die Abbildungen

4 und 5 zeigen den linken Strumpf von der Fußinnenseite,

die Abbildung 6 den rechten Strumpf von der Fußaußenseite.

Das rechte Wadenbeinköpfchen ist fest mit dem Schienbeinkopf seitlich verwachsen (Abb. 7). Die untere Hälfte des rechten Wadenbeins ist sehr brüchig und morsch in der Konsistenz, so daß es bei leichter Berührung zerbricht. Es ist von den langen Röhrenknochen am weitesten in Zerfall übergegangen. Die unteren Anteile des rechten Schien- und Wadenbeines stecken ebenfalls in einem beigefarbenen Strumpf. Auch beim rechten Fuß scheinen die Knochen sich nicht mehr in ihrer normalen anatomischen Lage zu befinden. Sämtliche Beinknochen sind von schwarzbrauner Farbe.

Für weitere Untersuchungen wird das gesamte

Skelett vorsichtig aus dem Sarg genommen. Die Fußknochen

verbleiben in den Strümpfen. Für die Bergung der Strümpfe

mit den Fußknochen wird ein dünner Karton unter den

Strumpf geschoben, damit eine weitere Verschiebung der Knochen

zueinander nicht möglich ist.

Alle Knochen sind relativ schwer durch eine

erhebliche Feuchtigkeit, die sie in der Gruft aufgenommen haben,

ebenso sind die Teile der Sargausstattung sehr feucht bis naß.

3.1. Schädel [↑]

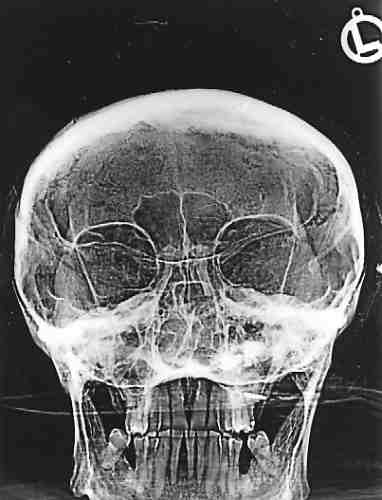

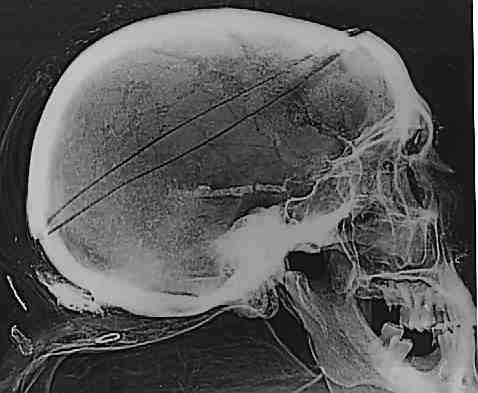

Die Röntgenaufnahme des Schädels

zeigt, bis auf die Eröffnung des Schädeldaches post

mortem, keine Zeichen von Gewalteinwirkungen oder Tumorbildungen

(Abb. 8). Die Schädelbasis ist intakt, ebenso sind die Knochen

des Mittelgesichtes ohne krankhafte Veränderungen. Die Stirnhöhlen

und die Nasennebenhöhlen sind unauffällig.

3.2. Unterkiefer [↑]

Der Unterkiefer zeigt keine alte Frakturen

und Tumorbildungen. Die Gelenkflächen der Kieferköpfchen

sind unauffällig (Abb. 9).

3.3. Wirbelsäule [↑]

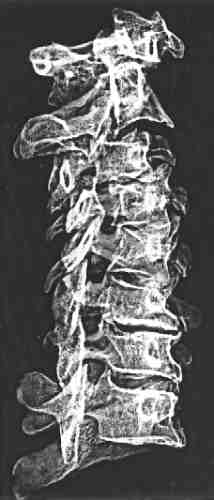

Die Halswirbelsäule zeigt entlang des

vorderen Längsbandes deutliche degenerative Veränderungen,

hiervon sind insbesondere die Halswirbelkörper 4, 5 und 6

betroffen. Der 7. Halswirbelkörper ist an der Vorderkante

zum 1. Brustwirbelkörper hin als kleine Knochenlippe ausgezogen

(Abb. 10). Die kleinen Gelenkflächen der Halswirbelkörper

sind annähernd frei von degenerativen Veränderungen.

Die Öffnungen für die Nackenarterien zeigen seitengleiche

Durchmesser ohne Zwischenstegbildungen.

Abb. 10: Seitliche Röntgenaufnahme der Halswirbelsäule.

Die Brustwirbelsäule weist in der Seitenaufnahme

geringe degenerative Veränderungen auf, bezogen auf den 4.

und 5. Brustwirbelkörper. Die Brustwirbelkörper 5 bis

12 zeigen jeweils annähernd in Wirbelkörpermitte geringe

Gefügeaufhellungen, wie bei beginnendem Knochenschwund (Osteoporose,

Abb. 11).

Abb. 11: Seitliche Röntgenaufnahme der Brustwirbelsäule.

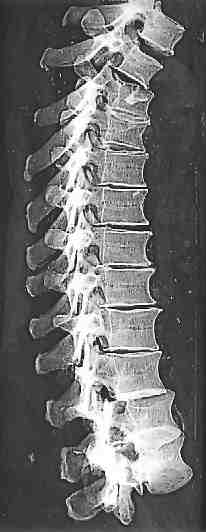

Die Dornfortsätze weisen keinerlei Zeichen

alter Frakturen oder krankhafte Veränderungen auf. Die Lendenwirbelsäule

ist überwiegend frei von degenerativen Erkrankungen. Der

5. Lendenwirbelkörper zeigt keine Verwachsungen zum Kreuzbein.

Der gesamte Rückenmarkskanal der Wirbelsäule ist unauffällig.

3.4. Brustkorb [↑]

Die Rippen sind sämtlich frei von Zeichen

alter Frakturen oder Geschwulstumwandlungen. Die Ansatzstellen

zum jeweiligen Rippenknorpel sind teilweise etwas länglich

ausgezogen. Sie zeigen keine Zeichen einer Durchtrennung, wie

man sie bei der Eröffnung des Brustkorbes im Rahmen von Leichenöffnungen

typischerweise findet, dieses gilt auch für das Brustbein.

Es hat einen anatomisch regelrechten Aufbau. Sämtliche Teile

des Brustbeines sind miteinander knöchern verwachsen. Die

Gelenkflächen zu den Schlüsselbeinen sind mit arthrotischen

Ausziehungen versehen. Die Schlüsselbeine sind frei von alten

und frischen Brüchen, sie sind relativ zierlich ausgebildet

und der Ansatz zum großen Kopfwendemuskel ist geringfügig

ausgezogen. Die Schulterblätter sind, bis auf kleine Anteile

der inneren Ränder, frei von Beschädigungen und krankhaften

Veränderungen.

3.5. Obere Extremitäten [↑]

Die Oberarme zeigen röntgenologisch eine

normale Knochenstruktur, die Knochennarben der ehemaligen Wachstumsfugen

an den Oberarmköpfen sind noch deutlich als Verdichtungen

zu erkennen. Alle Gelenkflächen sind frei von arthrotischen

Veränderungen. Gleiches gilt auch für die Speiche und

die Elle des linken Armes. Von der linken Hand sind die vier großen

Handgelenksknochen vorhanden sowie sämtliche Mittelhandknochen

und der Grundstrahl des Daumens. Die Knochen von Zeige- und Ringfinger

sind ebenso vollständig vorhanden und vom Kleinfinger die

beiden körperfernen Glieder. Die übrigen Handknochen

fehlen. An allen Handknochen liegen keine krankhaften Veränderungen

vor.

Bei der rechten Hand liegen ebenfalls die vier

größeren Handgelenksknochen vor sowie die Mittelhandknochen

von Zeige-, Mittel- und Ringfinger. Vom Kleinfinger ist lediglich

das Endglied vorhanden, vom Daumen das Grund- und Endglied. Alle

anderen Handknochen fehlen. Sämtliche Fingerknochen sind

frei von krankhaften Veränderungen.

3.6. Becken [↑]

Die Darmbeine sind typisch männlich ausgebildet

(Symphysenwinkel, Form des Foramen obturatum, Gelenkfläche

zum Os sacrum). Ihnen haften noch Reste von mumifiziertem Weichteilgewebe

an. Das Kreuzbein ist männlich ausgebildet. Der Rückenmarkskanal

ist anatomisch regelrecht. Krankhafte Veränderungen oder

Zeichen von Gewalteinwirkungen lassen sich an den Beckenknochen

nicht feststellen.

3.7. Untere Extremitäten [↑]

Die Oberschenkelknochen haben eine anatomisch regelrechte Struktur. Das Bälkchenwerk (Spongiosa) zeigt eine kräftige Ausbildung, entsprechend einer ständigen Druckbelastung zu Lebzeiten. Die Knochennarben der ehemaligen Wachstumsfugen sind als dichte Linie in den Oberschenkelköpfen deutlich erkennbar. Arthrotische Veränderungen der Hüftköpfe sind nicht gegeben. Am rechten Oberschenkel findet sich innenseitig auf der Gelenkfläche zum Schienbeinkopf eine kleine arthrosebedingte Knochenrandleiste.

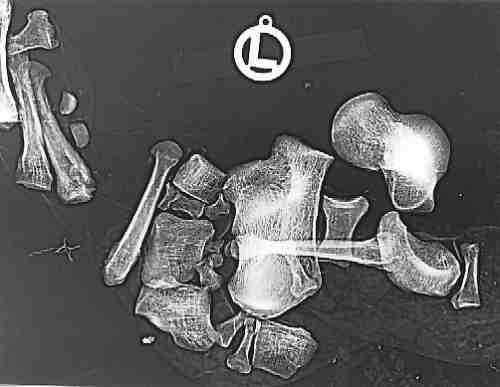

Abb. 12: Röntgenbild des rechten Unterschenkels.

Im unteren Drittel ist eine Knochenverdichtung durch Wachstumsstillstand

erkennbar, das Wadenbeinköpfchen ist mit dem Schienbein

verwachsen.

Abb. 12: Röntgenbild des rechten Unterschenkels.

Im unteren Drittel ist eine Knochenverdichtung durch Wachstumsstillstand

erkennbar, das Wadenbeinköpfchen ist mit dem Schienbein

verwachsen.

Die Knochenstrukturen des linken Schienbeines

sind in der äußeren Knochenschicht und im Bälkchenwerk

entsprechend den anatomischen Gegebenheiten ausgebildet. Im Übergangsbereich

vom mittleren zum unteren Drittel findet sich bei beiden Schienbeinen

eine knochendichte, waagerecht verlaufende Linie, (sog. Harris-Linie,

Abb. 12).

Sie entsteht bei einem Stillstand des Knochenwachstums

während der körperlichen Entwicklung im frühen

Lebensalter, hervorgerufen durch eine längerzeitige Streßsituation

für den Körper. Die Hauptursachen hierfür sind

Nahrungsmangel oder Erkrankungen über längere Zeit.

Auch physische Belastungen können zu vergleichbaren Befunden

führen. Der Abstand der Linie zur Mitte des Schienbeines

weist auf das 3. - 4. Lebensjahr hin, in der Fürst Wilhelm

Heinrich eine derartige Streßsituation erlebt hat. Das linke

Wadenbein ist frei von Zeichen krankhafter Veränderungen.

Bei der röntgenologischen Darstellung des rechten Schienbeines

findet sich eine knöcherne Verwachsungszone zum Wadenbeinköpfchen

hin (Abb. 12 ), als Folge einer traumatischen Schädigung

des Wadenbeinköpfchens. Das rechte Schienbein ist ansonsten

frei von degenerativen Veränderungen und Geschwulstumwandlungen.

Die Fußknochen werden jeweils in den

Strümpfen belassen und ohne weitere Veränderungen der

Knochenlage zueinander geröntgt. Hierbei stellen sich die

Knochen des linken Fußes in ihrer Lage zueinander vielfach

verlagert dar (Abb. 13).

Die Knochenstrukturen sind frei von krankhaften

Veränderungen. Beide Sesambeine des Mittelfußknochens

der Großzehe haben sich erhalten. Die Knochen des rechten

Fußes liegen in ihrer anatomischen Ausrichtung überwiegend

noch regelrecht, lediglich die Zehenglieder sind gegeneinander

in größerem Ausmaß verlagert (Abb. 14).

Die beiden Sesambeine des Mittelfußstrahles

der Großzehe liegen in ihrer achsengerechten Position. Krankhafte

Veränderungen liegen an allen Fußknochen nicht vor.

Auf der Röntgenaufnahme des rechten Fußes läßt

sich die fragmentarische Zerfallssituation des unteren Drittels

des Wadenbeines gut erkennen. Beide Strümpfe

ergeben einen ganz schwachen Röntgenkontrast, der auf der

digital aufgearbeiteten Röntgenaufnahme erkennbar wird. Auf

der Normalröntgenaufnahme ist das Gewebe der Strümpfe

nicht sichtbar.

| links | rechts | ||

|---|---|---|---|

| Oberarm | (Humerus) | 33 cm | 33 cm |

| Speiche | (Radius) | 25 cm | fehlt |

| Elle | (Ulna) | 26,5 cm | fehlt |

| Oberschenkel | (Femur) | 46 cm | 46 cm |

| Schienbein | (Tibia) | 37,2 cm | 37,2 cm |

| Wadenbein | (Fibula) | 37 cm | 37 cm |

| Schlüsselbein | (Clavicula) | 14 cm | 14 cm |

| Brustbein | (Sternum) | Länge | 11,6 cm | Breite des Manubriums | 7 cm |

|---|---|---|---|---|---|

| Schulterblätter | (Scapulae) | Länge | 15,5 cm | Breite | 9,6 cm |

Die Berechnung der Körpergröße

mit den Längen der Röhrenknochen erfolgt nach den Formeln

nach HUNGER und LEOPOLD (1978). Diese Berechnungsart wurde gewählt,

um die Körpergröße mit früheren Untersuchungen

von archäologisch geborgenen Skelettserien aus dem Saarland

zu ermöglichen. Die berechnete Körpergröße

beträgt 162,2 cm +/- 2,87 cm. Diese Größe steht

in Einklang mit den Worten des Försters Bühler, der

Fürst Wilhelm Heinrich persönlich gekannt hatte.

Er sagte, daß er von Statur "klein ... gewesen ist"

(zitiert nach H.-W. Hermann 1968).